Про суть и обертку. Колонка главного редактора

Мой первый духовник говорил мне: есть содержание веры, а есть как бы бумага, в которую оно обёрнуто, и ленточка, которой все это завязано, — и они нам тоже дороги. Это и об укладе нашей церковной жизни, и о народных традициях, ее пронизывающих, и об украшении храмов, и... да, в общем, обо всем, что кажется кому-то «чем-то внешним».

Вера — нечто целостное. Конечно, нужно говорить о главном, но это не значит, что второстепенное неважно.

Эти слова священника я вспомнил недавно, когда мы с коллегой заговорили о том, что зачастую наше стремление (безусловно, правильное) говорить о сути веры заканчивается тем, что за скобками разговора остаются вещи, которые кажутся такой вот «оберткой», якобы не имеющей отношения к сути, но на деле являющейся естественной, жизненной частью веры.

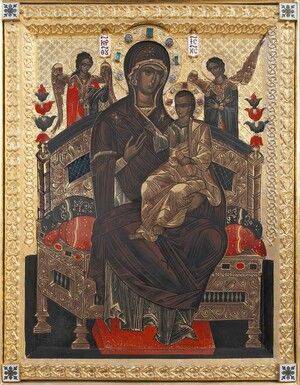

Человек может буквально вырасти в церкви, потом уйти куда-то «на страну далече», и вдруг какое-то детское воспоминание его переворачивает, причем без каких-либо глубоких размышлений. Размышления — вещь хорошая, но в ситуации выбора, когда нужно просто проявить волю или совершить какой-то поступок, они иногда даже мешают. Тут работает что-то другое. Как в нашем богослужении. В нем есть и византийское наследие, особенно чувствующееся в больших храмах на архиерейских службах, и удивительная простота в какой-нибудь маленькой деревянной церквушке с одной свечечкой, горящей перед ликом Спасителя. И вся наша, как выражаются некоторые, «любовь к святынькам», она ведь тоже не на пустом месте возникла. Это не суеверие и не магическое отношение к предметам, это что-то очень сердечное и очень детское. Как у Бунина:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет — Господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И